|

Un programme conçu comme un emboîtement d’échelle, de la plus grande à la plus

petite

Autour de 2 pivots essentiels :

- le paysage, perception visuelle de l’espace

- la carte

pour localiser et décrire des lieux, de façon autonome, pour comprendre quels sont les points forts du monde actuel : les pays, les villes, les parties du monde dont on parle dans l’actualité…

Des réalités géographiques locales à la région où vivent les

élèves (CE2)

Les paysages de village, de ville ou de quartier

. 80% d’urbains en France (« unité urbaine » > 2000 habitants), dans

des villes aux histoires, aux sites (leur localisation dans le cadre naturel -

site de fond d'estuaire comme Bordeaux, site de confluence comme Alfortville)

différents : villes d'origine gallo-romaine comme Arles, nées de la

Révolution industrielle comme Hagondange en Lorraine).

Des paysages urbains (de quartiers et de villes) très différents selon leur

localisation par rapport au centre :

. le centre ancien, la ville historique, au coeur de l'agglomération :

de

plus en plus réservés aux plus aisés, avec son patrimoine monumental,

ses services administratifs, ses rues commerçantes, ses quartiers

réhabilités, d'où sont exclues des populations modestes, dans un processus

de gentrification (reconversion d’entrepôts, de locaux industriels ou artisanaux).

La tertiarisation des quartiers centraux (informatique et textile dans le

XII° et XI° arrondissements de Paris au détriment des commerces de bouche

de proximité), leur standardisation (rues piétonnes – tramways –

magasins d'habillement et de téléphonie) excluent de

plus en plus les populations résidentes à faible pouvoir d’achat et affaiblit encore plus la mixité sociale…

. les quartiers d'affaires (tours de bureaux) sont un autre exemple de la

tertiarisation dans l'espace urbain : Mériadec à Bordeaux,

la Part-Dieu à Lyon, la Défense - le plus vaste d'Europe - à Paris

. les banlieues, dans la périphérie proche de la ville-centre (constituant

avec elle une agglomération) sont de nature et de forme diverses : quartiers

pavillonnaires, modestes ou aisés, ensembles collectifs plus ou moins longs,

plus ou moins élevés, avec une palette complète de banlieues,

résidentielles ou populaires.

. la couronne périurbaine : elle s'étend dans une zone mal définie, aux

limites imprécises, entre la frange exerne de l'agglomération et l'espace

rural environnant. Cet espace périurbain est le plus dynamique du territoire

national. C'est là que la population française s'accroit le plus vite, tout

en accueillant également de nombreuses activités de type urbain :

entreprises, zones commerciales et de service, voies de communication...

. le paysage original des villes nouvelles. C'est un projet (non abouti) de maîtrise de la croissance des agglomérations, d’organisation des périphéries, notamment parisienne, dans le cadre d’une politique volontariste d’aménagement du territoire,

dans les années 1960 : les villes nouvelles (Marne-la-Vallée, Saint

Quentin-en-Yvelines, Melun-Sénart, Evry, Cergy) proposant sur une

couronne à une trentaine de km de Paris d'importantes densités en hommes

et en activités pour "fixer" localement la croissance de

l'agglomération parisienne, jusque là anarchique et dévoreuse

d'espace... Certaines de ces villes-nouvelles sont particulièrement

dynamiques, attirant vers elles des cadres parisiens, mais elles n'ont pas

empêché le développement concomitant d'immenses lotissements pavillonnaires,

dévoreurs d'espace...

|

|

| Le modèle de

l'étalement urbain : la frange périurbaine de l'agglomération

de Reims, avec lotissements collectifs et pavillonnaires, espaces

de loisirs et de services, s'étendant sur les parcelles

agricoles... Aujourd'hui, ce sont les espaces ruraux, situés à

25 km du centre des agglomérations, qui sont les plus dynamiques

du territoire : ils accueillent les 3/4 de la croissance démographique

française. |

. 60% du territoire dévolu à l’agriculture – zones dynamiques

(grande culture céréalière du bassin parisien, régions viticoles de

grande qualité par exemple) et espaces en

déprise (polyculture de petites parcelles dans le piémont

pyrénéen...), ce qui se traduit dans les paysages par des friches,

l'abandon (ancien) des cultures en terrasses cévenoles étant une bonne

illustration...

On distingue traditionnellement les paysages de champs ouverts (openfield)

avec un habitat groupé en villages, et des paysages de bocage (parcelles

encloses séparées par des haies, pour l'élevage surtout), où l'habitat est

dispersé dans des fermes éparses. Le paysage méditerranéen est très

contrasté, entre vestiges de terrasses et cultures intensives des plaines

(vallée du Rhône provençale).

Du coup, les villages ruraux traditionnels se sont profondément transformés.

Partout, les agriculteurs, éleveurs, représentent une minorité,

vieillissante, de la population de ces villages. De différentes formes

(village-rue, village à place centrale, village perché dans le Midi), ces

villages sont sur le déclin dans les campagnes profondes, avec de moins en

moins de services locaux, parfois réanimés par des néoruraux, travaillant

dans les bourgades ou les villes proches, ou par des touristes, français et

étrangers, trouvant là leur résidence secondaire (Poitou-Charentes,

Ardèche). Dans les périphéries urbaines, ces villages accueillent une

population plus jeune - habitant souvent des lotissements -, et les activités

urbaines : zones commerciales et de services, échangeurs.

|

|

| Terrasses

abandonnées dans les Cévennes : un exemple de déprise

agricole... |

Usine

abandonnée dans le Nord : un exemple de friche industrielle... |

. bien distinguer paysages agricoles / paysages ruraux (extrêmement dynamiques dans la frange périurbaine, accueillant populations, activités, infrastructures de transport, zones industrielles, de services, notamment commerciales).

Aujourd'hui, les agriculteurs sont minoritaires dans les campagnes !

Ces paysages ruraux évoluent de façon très différente selon leur

localisation. Dans la proximité des grandes agglomérations, une forte

concurrence pour l’espace se traduit par le mitage des surfaces agricoles,

la rurbanisation – distinction de

plus en plus floue entre le rural et l’urbain). Dans les campagnes

enclavées, le vieillissement des agriculteurs posent la question de la survie

des exploitations, alors même que ces paysages de montagne, en particulier,

sont dotés d'une forte valeur patrimoniale (pour les Français et les touristes étrangers…)

D'une façon générale, la concentration des exploitations, leur insertion

dans une structure de marché subventionné posent la question de l'avenir de

la filière (crise du lait actuelle) et de la durabilité du modèle

productiviste dominant, catastrophique pour l'environnement (pesticides / qualité de l’eau / OGM).

La circulation des hommes et des biens + Se déplacer en France et

en Europe (CM1)

. la circulation des hommes et des biens manifeste la nécessité des

échanges dans une société marchande, ainsi que la disjonction (datant du

milieu du XIX° siècle) entre lieu de résidence et lieu de travail (de plus

en plus éloignés avec l'étalement urbain). Cette circulation s'observe à

deux échelles au moins, au niveau local (de l'agglomération et de la

région), ainsi qu'à l'échelle nationale, voire internationale, dans la

circulation entre villes.

. les grandes voies de communication unissent les principales métropoles

entre elles. Gares,

aéroports reliés au monde entier, autoroutes forment l'ossature du

réseau urbain. Le réseau des T.G.V. réunit les principales

métropoles, en France comme en Europe (les trains rapides d'Europe ont

d'abord desservi Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam et Francfort,

capitales économiques de l'U.E.) D'une façon générale, les

réseaux aérien, autoroutier et ferroviaire (traditionnel et TGV) sont

"en étoile", très centrés sur Paris, noeud ancien (XIX° siècle)

de ces réseaux.

. la condition de l’accessibilité et de la maîtrise du territoire :

les grands axes de communication assurent la rapidité et l'efficacité

des échanges et participent à la maîtrise du territoire, à son

maillage, à son accessibilité (le Massif central demeure encore un

espace difficilement maîtrisé). Ces axes, par leur diversité

multimodale (routes, autoroutes, trains - TGV qui participe au

"rétrécissement" de l'espace - voies maritimes et

fluviales...), déterminent aussi l'accessibilité des

métropoles, facteur au moins aussi important aujourd'hui que la

diversité des services offerte pour déterminer l'aire d'influence d'un

pôle urbain : pour jouer un rôle européen, voire mondial, les

métropoles françaises doivent être facilement accessibles du reste du

monde (d'où l'importance de disposer d'un aéroport international).

. l’axe majeur français, historique, Nord-Sud, européen [issu de la

liaison entre les deux anciennes capitales, Lugdunum (Lyon) et Paris, cet

axe unit France du Nord et France du Sud par la route, l'autoroute et le

T.G.V., héritier du P.L.M. (Paris-Lyon-Marseille) ferroviaire du XIX°

siècle, désormais prolongé vers la Grande-Bretagne et l'Europe du Nord

par le carrefour européen de Lille].

|

|

| La France du TGV.

Une anamorphose, en cartographie, est une déformation de la réalité

géographique pour souligner la réalité d'un phénomène, ici

l'éloignement relatif des villes françaises en fonction de leur

situation par rapport au réseau TGV. Ici, on constate que certaines

villes se sont rapprochées de Paris, ou les unes des autres (à

remarquer le "rapprochement" de Marseille ou de Strasbourg,

à 3 heures de TGV). A l'inverse, la disparition de nombreuses gares

dans de petites villes, mal compensée par les efforts des

collectivités territoriales (autocars, TER), les gares TGV en dehors

des villes (Amiens / Valence / Avignon) ont "éloigné" ces

bourgades des métropoles, par rapport à leur situation de

1960. |

Pour l'instant, les Lignes à grande vitesse

(LGV) ne concernent que les passagers, et non le frêt. A l'échelle

nationale, le réseau renforce la centralisation parisienne : les projets en

cours visent à relier les dernières métropoles régionales (Toulouse,

Bordeaux) à la capitale. Le réseau TGV participe donc de la métropolisation

du territoire, et par conséquent, à l'échelle nationale, crée de nouvelles

inégalités spatiales (effet "banlieue" pour les villes bien

reliées, effet "tunnel" pour les autres). A l'échelle locale, le

TGV est un facteur de développement (pôles hôteliers, zones d'activités,

immobilier...)

. les efforts récents pour structurer davantage des liaisons vers l’est et le

sud : avec un centre de gravité européen qui s'éloigne vers l'est, en

raison des élargissements récents de l'Union européenne, la France doit

renforcer, comme l'Union européenne, ses axes Est-Ouest : le TGV

Paris-Strasbourg ainsi que le projet de grand tunnel

ferroviaire entre Lyon et Turin en sont des éléments (à noter

que la liaison Lyon Turin permettra en partie la circulation du frêt et donc

le ferroutage, le frêt ferroviaire étant un pilier du développement

durable). Pour l'heure, l'Europe des LGV est surtout celle de l'Europe du

Nord-Ouest, les périphéries du Sud et de l'Est restant à relier. Cette

perspective demeure lointaine vu l'absence d'une ferme volonté commune au

niveau européen, les priorités nationales primant sur la logique

européenne, les lobbies routiers, la rentabilité à long terme de ces

réseaux ferrés très coûteux.

. l'aéroport du programme peut s'étudier à l'échelle locale (emprise de

l'aéroport sur la commune, situation et site de cet aéroport, importance des

zones d'activités proches, impact sur l'économie locale) et à l'échelle

nationale et européenne (importance d'Orly ou de Nice pour les populations

d'origine maghrébine ou antillaise résidant en métropole). Les plate-formes

logistiques des aéroports, l'interconnexion entre différents modes de

transport (aérien et terrestre) mettent en relation ces deux échelles.

. ces grandes voies de communication, l'emprise au sol des installations

ferroviaires ou aériennes ont un impact considérable sur le paysage.

Les principales activités

économiques

Distinction traditionnelle entre secteur primaire (agriculture et

mines, cf ci-dessus), secteur secondaire (industrie) et secteur

tertiaire (services marchands et non-marchands).

Au cycle 3, une approche de ces activités par l'étude de paysages.

. la diversité des paysages industriels (5ème industrie mondiale), dynamiques

(sous la forme des technopoles, à proximité des agglomérations) et en

déprise (paysages fossiles des mines et industries du Nord-Pas-de-Calais).

|

|

| Le technopôle de

Metz (Metz 2000) : un exemple de zone où se côtoient industries

de haute technologie, université, grandes écoles... |

Ces paysages industriels sont marqués par les crises industrielles (sidérurgie / mines / textile du Nord, de la Lorraine, la région stéphanoise), la désindustrialisation sensible depuis 1975, les reconversions, la reconquête tertiaire des locaux (tennis dans d’anciens entrepôts, ateliers) et des espaces (bureaux, logements, hôtels…). Littoralisation de l’industrie, dissémination des implantations industrielles (discrètes, de taille plus modeste), notamment dans les espaces périurbains, ou en campagne, ou concentration d’activités de haute technologie dans les technopoles et autres parcs industriels, dans le périurbain, à proximité des voies de communication majeures…

Le tertiaire regroupe commerces, services, tourisme et loisirs, et marque l’évolution récente des paysages

:

. paysages immédiatement perceptibles par les élèves, multiples, liés au socle urbain (disparition tendancielle des services en zone rurale – postes, écoles, surtout dans le rural profond,

très à l'écart des agglomérations et des voies de communication, menacé de désertification…)

. des facteurs de localisation très liés à l’accessibilité et à la densité des zones de chalandise, dans une logique de déconcentration, de localisation périphérique (grandes surfaces, centre commercial, commerces d’entrées de

ville ou sur les rocades) : énorme impact sur le paysage… homogénéisé, enlaidi, défiguré…

|

|

| L'impact sur le paysage

de zones d'activité, industrielle et commerciale, en périphérie

nord de Reims : l'aménagement du boulevard des

Tondeurs... |

. des liens forts avec les réseaux et les moyens de transport , en particulier l’automobile…

. la France, pays le plus touristique du monde, la moitié des touristes

choisissant les régions méditérannéennes.

5 types de paysage

peuvent être proposés :

- espaces touristiques littoraux / montagne (stations d’hiver, tourisme vert) /

tourisme culturel des villes-patrimoine (les centres anciens) / tourisme

vert dans les zones rurales / les paysages articificiels des parcs de

loisirs.

Certains de ces paysages sont sursaturés, dégradés par le tourisme de masse.

D'où une série de mesures de protection de l'environnement paysager, les

plus anciennes remontant aux années 1920 : Parcs régionaux, nationaux, Loi

Littoral (1986), Loi Montagne (1985)

Le département et la région (cf ci-dessous)

Le territoire français dans l'Union européenne

(CM1)

Les grands types de paysages

. la notion de facteurs de diversité (relief, milieux bioclimatiques,

densités humaines, aménagements), France métropolitaine, France d’outre-mer…, débouchant sur une typologie des paysages, pris dans des dynamiques propres…

|

Critère naturel dominant |

Types de paysages |

|

Le climat et la végétation |

Paysage forestier, de garrigue, de

maquis, de landes |

|

Le relief |

Paysages de montagne, de plaine, de

littoral |

|

L’hydrographie |

Paysage lacustre, maritime (DOM-TOM), fluvial,

etc. |

|

Critère anthropique dominant |

|

|

Urbanité |

Paysages de banlieue, de

centre-ville, de zone commerciale, de ville nouvelle |

|

Ruralité |

Paysages de bocage, d’openfield,

paysages viticoles, etc. |

|

Activités industrielles |

Paysages de friches industrielles, de

technopôle, etc. |

|

Activités tertiaires |

Paysages touristique, commercial,

marqué par axes de transport |

D'après F.Simonis et O. Roux

. l’impact des climats sur la diversité des paysages français, en

milieu bioclimatique tempéré : climat océanique / climat continental / climat méditerranéen / climat montagnard / climat tropical des DOM, équatorial de la Guyane…)

|

| Aux latitudes

moyennes, la France est soumise aux climats des régions

tempérées, la plus grande partie du pays étant sous l'influence

océanique... |

La diversité des régions françaises +

Le département et la région

dont l’outre-mer…

. communes (héritées de la Révolution en 1790)/ 101 départements (dont

5 d'outre-mer, avec la départementalisation de Mayotte, dans l'Océan

Indien)/ 22 régions métropolitaines (et 5 outre-mer, dont Mayotte, qui

ne dispose cependant pas de Conseil régional) : 3 échelles de maîtrise du territoire.

Les lois de décentralisation de 1982/1983 ont accordé de nouvelles

compétences à ces collectivités territoriales, autrefois sous la coupe

d'un préfet, et désormais dotées d'une assemblée

et d'un exécutif élus, avec des ressources financières propres. (A

suivre le projet d'une fusion des élus du département et de la région

sous la nouvelle appellation de "conseillers territoriaux").

Pour l'essentiel, les communes (souvent regroupées dans des structures

d'intercommunalité) gèrent l'urbanisme local et les écoles,

les départements l'aide sociale et les collèges, les régions les

transports (dont les TER) et les lycées, mais avec l'intervention de tous ces échelons

dans un certain nombre de domaines (aides économiques, soutien à la

culture, partenariats avec les régions européennes, etc.)

. certaines régions ont une véritable identité, héritée d'une

histoire, d'un sentiment d'appartenance, parfois d'une langue encore

vivace (Bretagne, Alsace, Corse, Nord-Pas-de-Calais). D'autres sont des

constructions plus artificielles, comme Rhône-Alpes ou

Provence-Alpes-Côte d'Azur. Certaines sont très étendues

(Midi-Pyrénées), d'autres petites (Limousin, Franche-Comté). Les

contrastes de richesse et de densité sont également forts, par exemple

entre la région Ile-de-France ou la région Auvergne, au point de créer

de profondes disparités entre elles.

. à l'est d'une ligne Le Havre-Marseille, ou la Rochelle-Valence, on peut

distinguer une France plus industrielle, plus urbaine, plus densément

peuplée, par rapport à une France plus marquée par la ruralité dans la

France du sud-ouest.

Les frontières de la France et les pays de l'Union européenne

Au finistère de l'Europe, la France partage plusieurs frontières,

terrestres et maritimes, avec ses voisins européens, la frontière

historique avec

l'Espagne étant la plus ancienne. Trois types d'enjeu :

. le dynamisme de régions frontalières françaises, lié à

l'intégration européenne (cas de la région Rhône-Alpes, du Nord

Pas-de-Calais ou de l'Alsace, bien intégrées dans la dorsale

européenne).

. la libre-circulation des marchandises (suppression des postes

frontières) est effective dans l'Union européenne, depuis le traité de

Maastricht de 1993. La libre circulation des hommes est prévue dans l'espace Shengen,

qui réunit 22 Etats membres de l'U.E., plus la Suisse, la Norvège et

l'Islande. Ces Etats ont harmonisé leur politique de contrôle aux

frontières extérieures de l'U.E, leur politique de l'immigration et de

délivrance des visas. Le Royaume-Uni, l'Irlande, la Roumanie et la

Bulgarie n'adhèrent pas à l'espace Shengen. A signaler le statut de pays de transit de la France dans les flux migratoires

internationaux (le cas de Sangatte, puis de la "jungle" de

Calais).

. des régions françaises, autrefois périphériques, bénéficient de

l'intégration européenne, comme le Nord-Pas-de-Calais, la Lorraine,

l'Alsace ou la Franche-Comté, notamment par les migrations quotidiennes

de travailleurs. Des coopérations transfrontalières, interrégionales,

sont encouragées par l'U.E dans son programme Interreg (Nord-Wallonie,

Manche-Angleterre, Arc atlantique...) pour donner forme à des

"eurorégions".

L’Union européenne

Voir cette carte

animée

L'U.E. ne constitue qu'une partie de l’Europe, avec des limites peu précises, politiques

avant tout ! (candidature du Maroc rejetée, de la Turquie acceptée… : les critères d’adhésion sont de nature politique et économique, pas religieuse ou culturelle).

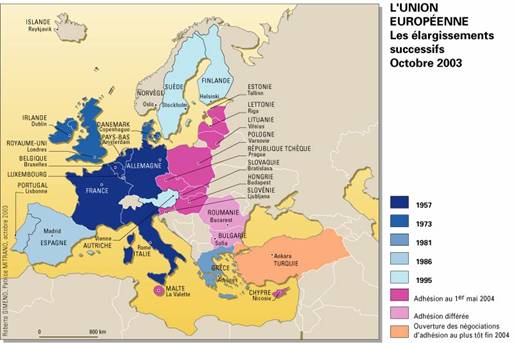

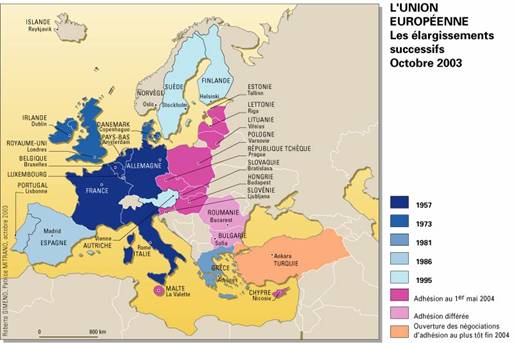

Des élargissements successifs, depuis 1957 jusqu'aux 10 nouveaux entrants de 2004,

dont 8 situés dans l'ancien espace d'Europe de l'Est dominé par les

Soviétiques depuis 1945 (réunification de l’Europe divisée par la guerre froide).

|

|

| L'élargissement

de 2004 manifeste le début d'une réunification politique d'une

Europe divisée, depuis 1945, par deux systèmes politiques

(démocratie libérale contre dictature du Parti-Etat) et économiques

(capitalisme contre planification autoritaire de la production)

opposés et hostiles l'un à l'autre. |

Désormais, l'U.E. compte 492 millions d’habitants et représente la

première puissance commerciale et économique du monde, l'un des 3 pôles de

la Triade qui organise les courants d'échanges de la mondialisation avec les États-Unis

et le Japon.

L'espace global de l'Union européenne réunit ainsi 27 territoires (espace

délimité par des frontières et soumis à une autorité politique) fort

divers par la superficie, la population, les résultats économiques, la

langue et la culture. Cet espace est un sous-ensemble dynamique, à l'ouest du

continent, de l'espace européen, qui s'étend jusqu'aux frontières

conventionnelles de l'Oural et du Caucase. Le territoire de l'Union

européenne est unifié par des règles économiques et commerciales uniques,

mais partagé en espaces dynamiques (autour de la mégalopole et de grands

agglomérations) et espaces plus ou moins intégrés à cette dorsale, plus ou

moins en retard, notamment à l'est (les nouveaux États-membres issus

de l'Europe communiste ne représentent que 5% du PIB des 15).

|

|

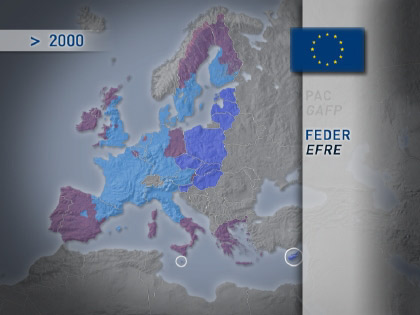

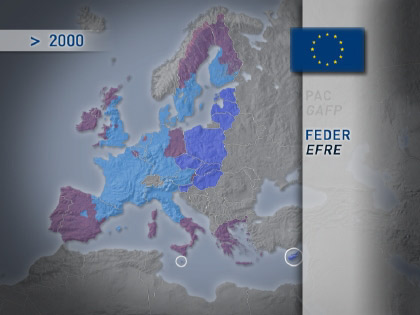

| En rose, les régions

considérées comme des périphéries nécessitant les aides du FEDER

(Fonds européen de développement régional). On y retrouve des

régions excentrées par rapport à la dorsale européenne (Portugal,

Irlande, nord de la Scandinavie), parfois en retard de développement

(Grèce, Corse, et ex-Allemagne de l'Est). |

L'U.E. est un espace d’échanges politiques pacifiques, de citoyenneté européenne, un

"modèle social européen" garantissant un niveau élevé de droits

et de protection sanitaire et sociale.

Un espace de libre circulation des hommes, des marchandises, des capitaux, avec des frontières économiques communes, protégées, selon des inspirations libérales (libre concurrence, interdiction

des aides d’État) et d’orthodoxie budgétaire, avec un budget consacré avant tout à la

Politique Agricole Commune, puis à des politiques sectorielles, notamment de développement territorial des

régions ou des États les plus en retard...

Suite

|