|

Le Moyen Age (476 -

1492) : effondrement de l’Empire romain d’Occident, chute de Rome en 476,

pour de multiples raisons, parmi lesquelles les « invasions barbares »

(qui étaient plutôt des migrations, dans la durée, de peuples pas

forcément agressifs, et dont beaucoup ont été intégrés dans

l'Empire, comme soldats ou comme paysans colons, par les autorités

romaines)…

|

| La fin de l'Empire

romain d'Occident inaugure la mise en place de royaumes barbares.

La Gaule se trouve soumise aux Francs. L'Empire romain d'Orient

subsiste sous l'appellation d'empire byzantin. |

Le pouvoir unique, centralisé, catholique,

de l'Empire romain est remplacé par des royaumes barbares. Dans l’Hexagone,

il s'agit d'un royaume dominé par les Francs Saliens dirigés par Clovis (baptême en 496).

Cette conversion, la première d'un souverain barbare ("la France,

fille aînée de l'Église"), est un acte politique d'alliance avec

l'Église.

Mais, au-delà du changement de périodes historiques, il faut insister

sur des éléments importants de continuité : la civilisation médiévale se constitue autour de l’héritage romain (textes antiques recopiés par les moines) et chrétien, avec l’apport germanique des Francs…

4 points au programme :

1) Après les invasions, la naissance et le développement du royaume de

France

Après les invasions, dislocation des grandes structures politiques,

les provinces immenses de l’empire romain. Dans l’Hexagone, le

royaume franc est dirigé par le « barbare » Clovis

(baptême en 496 : car au lendemain de la chute de l’empire

romain, seule l’Eglise catholique conserve autorité et contrôle sur

les populations, les diocèses dirigés par les évêques se superposant

aux cités). Première dynastie des Mérovingiens. Très vite, les

partages de terre successoraux émiettent le territoire et l’autorité

des rois mérovingiens.

L’empire de Charlemagne (couronné à Rome en 800) est la

tentative ultime de restaurer une autorité centralisée sur un

territoire immense. L'empire carolingien est un empire européen, que

Charlemagne s'efforce de diriger depuis sa capitale d'Aix-la-Chapelle. Il encourage la vassalité, ce

serment privé d’hommage rendu par ses vassaux (ducs, comtes,

évêques, abbés). A sa mort, son empire est divisé entre ses 3

petits-fils : naissance de la Francia occidentalis lors du

partage de

Verdun, en 843, dirigée par Charles le Chauve.

|

| La Francia

apparaît au moment du partage de Verdun, en 843, pour désigner

le royaume des Francs. |

De nouvelles invasions

(Vikings – Normands -, Sarrasins) surviennent aux IX°, X°, XI°

siècles : autant de nouvelles menaces sur les hommes et les terres

(pillage des monastères le long de la Seine ou de la Garonne). La

protection est assurée par les seigneurs locaux… Au tournant de l’an

Mil, des milliers de châtellenies apparaissent… C’est le début de

la féodalité (cf plus bas), où le pouvoir

est fragmenté, partagé entre grands seigneurs, qui relaient leur

autorité dans les régions et les paroisses par l’intermédiaire de

leurs vassaux. Le pouvoir du roi est très faible…

Comment se déroule ce processus de renaissance d'un Etat royal ?

. par la réaffirmation de l’autorité royale sur les prétentions des seigneurs

locaux

. par la construction d’une unité politique venant à bout du morcellement des pouvoirs et des territoires…

C'est un processus lent ! Effort constant de la 3ème dynastie, celle des Capétiens

(Hugues Capet, 987)

|

|

| A l'avènement

d'Hugues Capet, le domaine royal, centré sur la région

parisienne, est fort peu étendu. Tous les efforts de la dynastie

capétienne tendent à agrandir ce domaine, source de richesses en

hommes et en biens, levier d'une autorité que les rois doivent

imposer aux grands seigneurs rivaux. |

. une hérédité dynastique légitimée par le sacre (alliance entre l’Église et le pouvoir

temporel : le roi s'engage à protéger l'Église, à respecter ses

nombreux privilèges, en échange de l'affirmation, par cette Église,

lors de la cérémonie du sacre, à Reims, de l'origine divine - et donc

légitime - de l'autorité royale

|

|

| Une scène de

sacre : l'évêque de Reims oint du saint-chrême le front du

roi, sous le regard du premier ordre (le clergé) et du second

(les nobles). |

. du domaine au royaume (la dynastie capétienne

agrandit progressivement le domaine royal par héritages, achats, confiscations, mariages…

De grands rois accélèrent le processus : Philippe-Auguste contre les

Anglais (auXII° siècle), Louis IX, dit Saint-Louis (au XIII° siècle), et Philippe IV le

Bel, au début du XIV°). Peu à peu, le domaine royal tend à

s'étendre jusqu'aux frontières du royaume. Constitué jusque là

de l'ensemble des fiefs dont les seigneurs reconnaissent l'autorité

sacrée du roi, le royaume intègre peu à peu, au fur et à mesure de

l'affirmation du pouvoir capétien, comtés et duchés dans le domaine

royal...

|

| Le règne de

Philippe-Auguste (1180-1223) est marqué par un agrandissement

considérable du domaine, au détriment notamment des possessions

anglaises en France. Un siècle plus tard, sous Philippe Le Bel,

l'annexion du comté de Champagne au domaine renforce la

sécurité de la capitale royale. |

. de la féodalité (fragmentation de l’autorité, appropriation des pouvoirs régaliens – impôts, force armée, justice – par des seigneurs locaux, les plus à

même pendant longtemps de protéger les populations) à la suzeraineté (le roi est le seigneur des

seigneurs, dont il sollicite néanmoins le conseil), puis à la souveraineté (autorité

reconnue comme absolue et indivisible)

. la construction d’un État, avec ses archives, ses fonctionnaires, ses impôts, sa force armée (rôle essentiel de la guerre de Cent ans dans ce processus, à la fin de la période, XIV°-XV° siècle) et sa langue : le français, langue du roi, langue de la cour, langue de l’administration (ordonnance de Villers-Cotterêts de

1539, qui impose l'usage du français dans les actes notariés et

d'état-civil).

4) La guerre de Cent Ans

Elle se déroule du XIV° au XV° siècle. C’est la dernière

guerre féodale, et elle va contribuer à l’émergence de l’Etat

moderne. Elle démarre au début du XIV° quand le roi d’Angleterre

Edouard III refuse de se reconnaître vassal du roi de France pour ses

possessions de Guyenne, et surtout quand il revendique le trône de

France (il est le petit fils de Philippe le Bel, par sa mère, tandis

que le roi de France Philippe VI est le cousin du dernier Capétien. Il

a été choisi par les grands du royaume parce que ces derniers n’imaginent

pas pouvoir obéir à un roi d’Angleterre : un signe de l’émergence

du sentiment national à cette époque…

La guerre rebondit au XV° siècle, et elle est désastreuse pour les

Français. En 1420, le roi fou Charles VI déshérite son fils au profit

du roi d’Angleterre. A sa mort, le dauphin Charles ne règne que sur

son « royaume de Bourges », l’essentiel du pays étant

occupé par les Anglais, soutenus par un parti français, celui des ducs

de Bourgogne. C’est alors que survient, en 1429, Jeanne d’Arc, qui

parvient à franchir la Loire avec la petite armée qu’on lui a

confiée, et à faire sacrer Charles VII à Reims, en pleines terres

bourguignonnes. Patiemment, abandonnant Jeanne à son sort, - elle est

brûlée vive à Rouen en 1431, à 19 ans - Charles VII reconquiert son

royaume, ne laissant aux Anglais que Calais, après la victoire de

Castillon en 1453, la dernière bataille de la guerre de Cent Ans.

La guerre de Cent Ans est la manifestation et le moyen de l’affermissement

d’un Etat moderne. Elle a obligé le roi à mettre sur pied une armée

permanente, de professionnels (au lieu du simple soutien féodal),

dotée de nouvelles armes (artillerie lors de la bataille de Castillon)

que l’impôt permanent, royal, doit financer. La France sort

bouleversée de la guerre : face à une aristocratie affaiblie,

décimée, une nouvelle classe d’artisans, de marchands, de bourgeois

(comme Jacques Cœur), de paysans libres prend son essor…

2) Les relations entre seigneurs

et paysans, le rôle de l'Eglise

Relations entre seigneurs et paysans

Attention aux nombreux clichés sur ce thème : les seigneurs

qui détruisent récoltes de leurs paysans, le droit de cuissage, la

misère horrible des paysans, des Jacquouilles…

Le pouvoir se localise autour du seigneur qui assure la

sécurité grâce au château mais domine les paysans . C’est

la féodalité : un système où l’autorité

est fragmentée, où les pouvoirs régaliens (force armée, justice,

impôts) sont appropriés par des seigneurs locaux, les plus à même de

protéger les populations.

Au sens strict, la féodalité est l’ensemble des relations d’interdépendance

entre aristocrates, entre seigneurs et vassaux (les premiers assurant

subsistance et honneurs aux seconds, les vassaux offrant hommage et

loyauté aux seigneurs). Au sens dérivé, la féodalité intègre les

relations sociales au sein du territoire de la seigneurie, avec les

relations réciproques de droits et devoirs entre seigneurs et paysans

(protection, ordre, justice seigneuriaux en échange des corvées et

impôts dus par les paysans) : « ordonner, punir,

contraindre ».

Attention : les paysans sont soit des serfs (attachés à un

maître), soit des hommes libres, dont certains peuvent être aisés,

lettrés, avec un statut d’adjoint du seigneur (« les coqs de

village »). Dès le XII° siècle, des communautés villageoises

obtiennent de leur seigneur des « chartes de franchise » qui

leur permettent de limiter ou d’échapper aux charges les plus

lourdes.

Le rôle de l'Eglise

- une Europe chrétienne, catholique (des évêques seigneurs, des abbés conseillers des grands : l’abbé Suger,

au XII° siècle, régent du royaume pendant la croisade du roi Louis

VII, à l'origine du style gothique de son abbaye de Saint Denis …) Il

faut insister sur les cadres d'un temps chrétien, rythmé par les fêtes de saints, éducation, charité, hôpitaux – hôtels-dieu -, « état-civil » - registres des

paroisses -, morale du mariage monogame, non consanguin, avec le consentement des

deux conjoints…)

- une Église organisée en ordres, réguliers (moines et abbés, vivant

séparés de la société civile) et séculiers (prêtres et évêques,

vivant au milieu de leurs ouailles). A noter le cas particulier des ordres mendiants, urbains et prédicateurs, présents dans les

villes à partir du XIII° siècle, aux côtés des habitants,

Franciscains et Dominicains).

- une Europe de pèlerinages, vers Rome, Saint Jacques de Compostelle,

et au-delà Jérusalem...

- une Europe bâtisseuse : du roman de l’an 1000 au gothique du XII-XIII° (diffusion de cet art français dans toute l’Europe)

Art roman des églises et des abbayes. Les églises, animées par des

curés de paroisses, sont sous l'autorité de l'évêque du diocèse.

L'église de ce dernier s'appelle l'église cathédrale.

Les monastères - bâtiments où vivent ensemble des moines - sont sous

la dépendance d'une abbaye-mère, obéissant à une règle. Parmi les

plus connus des ordres monastiques, l'ordre clunisien, qui essaime dans

toute l'Europe, et l'ordre cistercien, conduit par Bernard de

Clairvaux.

|

| Les édifices romans

sont peu élevés, avec des murs épais, percés de petites

fenêtres, qui soutiennent des voûtes en berceau. Fresques sur

les murs, chapiteaux historiés, sculptures illustrent la vie

quotidienne des paysans et des artisans, la fascination pour les

monstres des bestiaires et des épisodes religieux. |

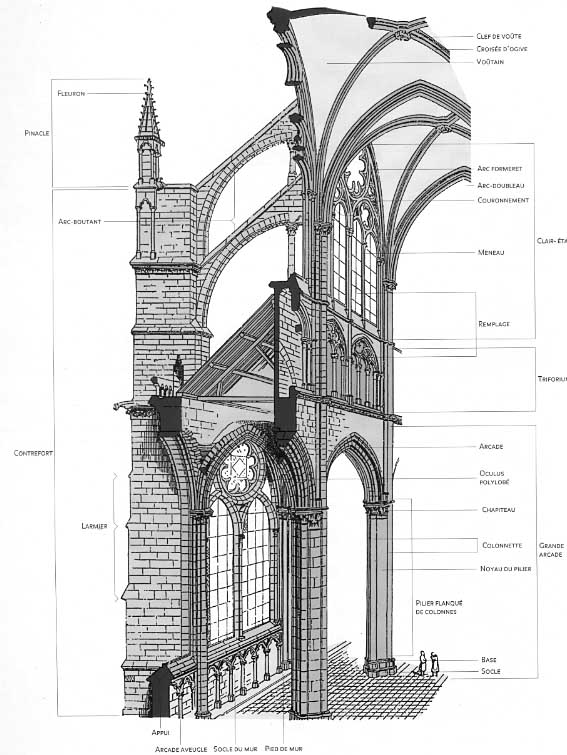

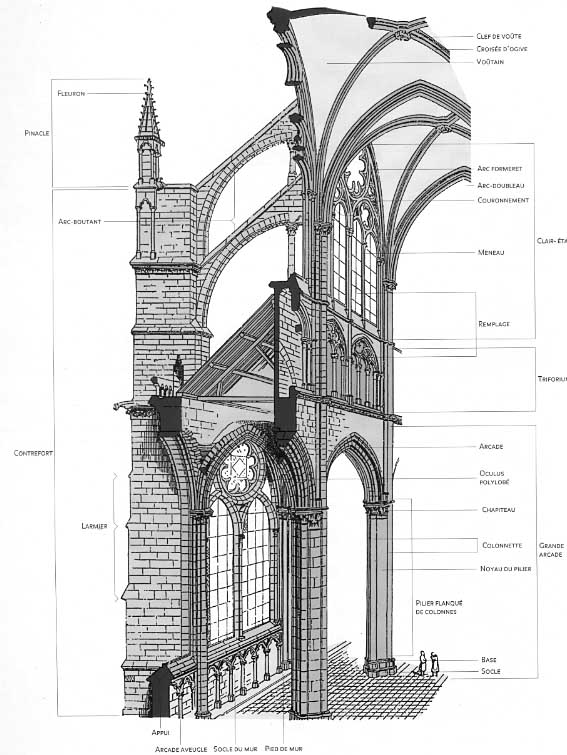

Art gothique des cathédrales : voûtes sur croisées d’ogives, arc-boutants à la place des contreforts, qui permettent l’élévation et l’ouverture des murs par des vitraux…

|

| Né en région

parisienne, issu d'une révolution architecturale, le style

gothique permet l'élévation et l'ouverture des murs, par

d'immenses fenêtres et rosaces. Les vitraux remplacent les

fresques, pour l'édification religieuse de populations

analphabètes. |

Art magnifique, dans son architecture, ses chapiteaux historiés, dans ses sculptures, dans ses peintures (fresques) qui constituent autant d’enseignements,

de leçons religieuses pour l'édification d'un peuple chrétien, mais

largement analphabète. Art

financé par la dîme, les dons, et issu du travail d’artisans et du peuple…

- une Europe de clercs lettrés (Abélard), par rapport à une aristocratie avec d’autres valeurs

(honneur, force...)

3) Conflits et échanges en

Méditerranée : les croisades, la découverte d'une autre civilisation,

l'islam

- Mahomet : le dernier des prophètes, la révélation de l’Islam, soumission à un dieu unique exigeant et omnipotent, révélation orale fixée par écrit, une vingtaine d’années après la mort de Mahomet, sous la forme du Coran. L’Hégire (622), an 1 du calendrier musulman…

- la troisième religion du Livre (5 piliers), inscrite dans la continuité du judaïsme (la Pierre noire de la Kaaba à la Mecque, témoignage du passage d’Abraham) et du christianisme (reconnaissance de Jésus comme prophète). Religion holiste, totale, qui réglemente vie religieuse, vie économique (interdiction de l’usure), vie sociale (droit civil et pénal musulman)… Religion divisée en de multiples écoles,

avec deux tendances principales : sunnites et chiites…

- une expansion rapide et considérable aux VII-VIII°siècles, jusqu’au contact avec l’aire occidentale chrétienne (Espagne musulmane) : dépassement de l’aire arabe

originelle !

|

| L'expansion très

rapide de l'aire arabo-musulmane autour du bassin méditerranéen

trouve un coup d'arrêt face à l'empire byzantin en 718 et face

aux Francs de Charles Martel en 732 à Poitiers. Dès lors,

l'empire arabo-musulman, bientôt divisé en plusieurs puissances

régionales, sera un partenaire obligé dans les échanges

intellectuels et commerciaux entre Orient et Occident. |

- des échanges nombreux : commerciaux, entre Occident et monde arabo-islamique, entre monde arabo-islamique et Orient indien et chinois, entre Orient et Occident,

. entre communautés sur place (rôle des chrétiens et des juifs en terre d’Islam, au statut de

dhimmis – religion autorisée contre paiement d’un tribut) et surtout intellectuels, du fait de la richesse de la civilisation arabo-musulmane,

véritable civilisation urbaine : mathématiques (chiffres indiens devenus chiffres arabes, algèbre), astronomie (découverte de l’inclinaison de l’axe de la terre), géographie (Al Idrisi au XII° siècle) , philosophie (Averroès), médecine (Avicenne)…

- des conflits nombreux : les croisades. Débutent en Espagne (Reconquista), puis en Orient.

|

| Les croisades

peuvent être lues comme la manifestation d'un réveil

démographique, culturel, économique de l'Occident chrétien à

partir du XI° siècle. Elles participent de l'affirmation d'un

modèle de société dynamique qui cherche à s'imposer, d'abord

contre des terres slaves demeurées "païennes", puis

contre les États islamiques. |

8 croisades de l’extrême fin du XI° siècle au XIII° siècle, la première seule véritablement victorieuse (prise de Jérusalem en 1099, création d’États latins d’Orient, féodaux et catholiques), les autres étant des croisades de secours face aux tentatives de reconquête des Musulmans : le plus célèbre, Saladin, qui reprend Jérusalem au XII° siècle).

Radicalisation de l’opposition entre les deux religions, sous la

figure de "l'infidèle", de l'hérétique...

|

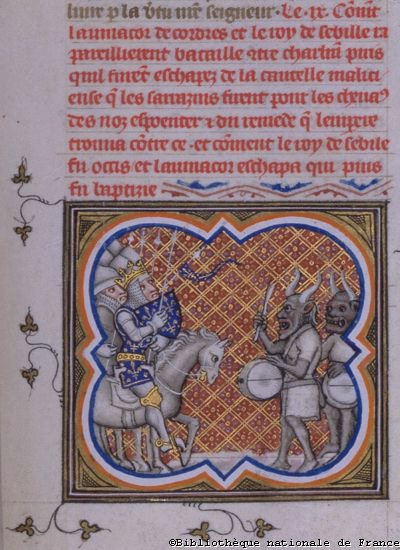

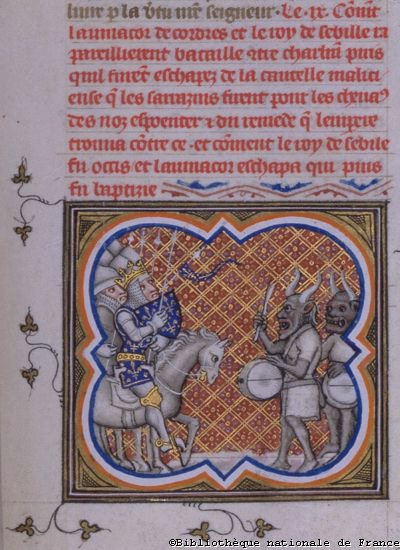

| Sur cette

enluminure, la figure du Musulman est véritablement

diabolisée... |

- à la fin de la période : chute des royaumes chrétiens d’Orient, mais supériorité maritime (plus de navires arabes dans l’Océan Indien), commerciale, intellectuelle, d’une Europe en pleine Renaissance…

Suite

|