|

Une

Europe en pleine expansion industrielle et urbaine à la recherche

de territoires et de débouchés : le temps de l'émigration et des

colonies

|

|

La

Tour Eiffel,

le 26 décembre 1888 |

|

Organigramme

des relations entre les différents points du programme

( 80 ko) 80 ko) |

Méliès

fait du cinéma

|

B)

Révolutions industrielles : d'une France rurale

à

une France plus ouvrière et plus urbanisée

(à

partir de la 2ème moitié du XIX° siècle)

1)

De l'invention à la mécanisation : un mode de production

industriel

Tout comme l'Antiquité a inventé le verre, la

vis d'Archimède, la catapulte, le palan, les engrenages,

le moulin, la meule à grains, le Moyen Age la charrue,

le collier d'épaule, la herse, la faïence, l'horloge

et l'imprimerie, les inventions se sont poursuivies sous l'Ancien

Régime (première ascension en ballon par les frères

Montgolfier en 1783) et jusque dans les années révolutionnaires

(télégraphe aérien de Claude Chappe sur

les hauteurs de Belleville en 1793 et premières conserves

alimentaires par N. Appert en 1795, c'est le procédé

de l'appertisation). D'ailleurs, les écoles centrales

créées en 1795 privilégient l'enseignement

des sciences dans le secondaire.

La nouveauté du XIX° siècle, c'est que pour

la première fois dans l'histoire de l'humanité,

ces innovations techniques peuvent se diffuser de façon

massive, au point de transformer vie quotidienne et mode de production.

La clé de ce processus est la maîtrise de puissantes

et nouvelles sources d'énergie : ainsi, la première

révolution industrielle du début du XIX° associe

la machine à vapeur au charbon. La seconde, qui prend

le relais à la fin des années 1880, associe le

moteur à explosion (découvert en 1886) au pétrole

et à l'électricité.

Grâce à

d'énormes capitaux mobilisés par les premières

banques de dépôt et d'affaires ouvertes sous le

Second Empire (Crédit Lyonnais en 1863), aux prêts

à l'industrie, la production industrielle fait des progrès

considérables dans la métallurgie, la sidérurgie

(la tour d'Eiffel est un monument de fer) et la chimie, au travers

du chemin de fer, tandis que la mécanisation progresse

partout.

L'Exposition universelle de 1889, à Paris, est

une formidable vitrine de ces progrès techniques, des

premières automobiles à l'ascenseur électrique.

De nouveaux modes de distribution de produits plus abondants

et plus diversifiés (les premiers grands magasins ouvrent

sous le Second Empire), la constitution d'un véritable

marché national, grâce au réseau ferroviaire,

sont à la fois cause et conséquence de l'industrialisation,

qui transforme aussi profondément la vie ouvrière.

2) De l'atelier à l'usine

: un prolétariat dominé par la bourgeoisie

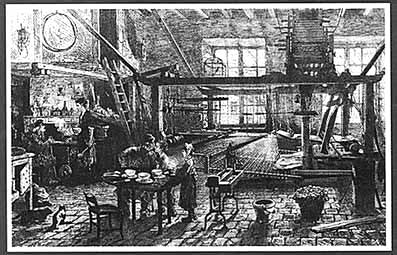

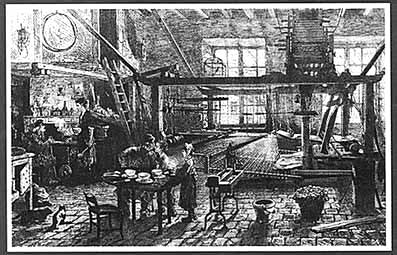

En effet, la révolution industrielle a pour cadre nouveau

l'usine, et non plus l'atelier artisanal ou la grande manufacture

dépourvue de machines.

Certes, en 1914, 28% des travailleurs

exercent encore leur activité chez eux, notamment les

ouvrières du textile, mais cela n'empêche pas le

développement des usines, même si la discipline

nouvelle qu'elles entraînent est longtemps contestée,

et les machines brisées.

|

|

|

Atelier

domestique de canuts, à Lyon |

D'une façon générale,

et même si les différences sont profondes entre

le prolétariat d'usine et l'artisan qualifié, entre

l'ouvrier rural à domicile et le mineur, la condition

ouvrière a tendance à s'améliorer dans la

deuxième moitié du XIX° siècle et au

début du XX° : beaucoup de familles continuent de

vivre dans des logements insalubres, nombre d'ouvriers n'ont

que leur matelas pour seule richesse, mais ils mangent mieux,

davantage de laitages et de viande.

A partir de 1890, les gouvernements

réduisent la journée de travail (10 heures à

la veille de la guerre), suppriment le livret ouvrier, rétablissent

le repos hebdomadaire (supprimé en 1880). Mais les assurances-accident,

maladie, familiale et vieillesse sont inexistantes, sauf pour

certaines catégories sociales très particulières.

Les revenus patronaux ont eux beaucoup plus vite augmenté,

et une grande bourgeoisie d'affaires, capitaliste, apparue sous

le Second Empire, vient étoffer les rangs des hauts fonctionnaires

et des grands notables.

La bourgeoisie dans son ensemble diffuse

un mode de vie fait de goût pour le travail bien fait,

en prenant son temps, pour les loisirs tranquilles, sensible

pendant " la Belle Époque ".

|

|

| Le

Pont-Neuf et la Samaritaine (photographie de la série Rues et scènes

de rues, Paris, 1900-1929 des Frères Séeberger) |

Le " folklore

" de la civilisation rurale disparaît devant les progrès

d'une culture-marchandise, urbaine et industrielle, marquée

par le roman-feuilleton de la presse, le roman policier, le cinéma

et le sport-compétition.

3) De la campagne aux faubourgs

et aux banlieues :

une société de plus en plus homogène et

urbaine

Avant guerre, la société française reste

majoritairement peuplée de ruraux, mais l'urbanisation

progresse (31 % de citadins en 1870, 47% en 1911 ; la proportion

sera renversée seulement à partir de 1928).

Cette

urbanisation est directement liée à l'industrialisation

: elle est nourrie par l'exode rural qui se fixe dans les usines

des faubourgs et des banlieues des cités industrielles.

Usines, entrepôts, logements ouvriers s'installent à

la périphérie sur des espaces plats bien desservis

par les transports.

|

|

|

Les

usines Frey à Guebwiller : l'urbanisation se développe autour,

avec les maisons ouvrières dominées sur leur arrière par les

fameuses maisons de maître... |

La naissance de la banlieue crée les

premières agglomérations : la ville absorbe les

communes périphériques (Paris annexe ainsi les

communes de Montmartre, Belleville, Grenelle... en 1860) gagnant

encore en espace.

Des régions rurales entières se vident (les Alpes,

le Massif Central) alors que de véritables régions

industrielles se forment ou se développent autour des

gisements de houille (dans le Nord, autour du Creusot ou de Saint

Etienne), de l'hydroélectricité (Grenoble) ou de

savoir-faire industriels anciens (Paris, Lyon, Lille, Rouen ...

)

Alors que la France est entrée dans une période

de stagnation démographique, les migrations d'Italiens,

de Polonais (comme Marie Curie, née Sklodowska), de Belges

viennent alimenter les recrutements d'ouvriers.

|