|

|

II) L'invention de valeurs universelles

: A) Au XVI° siècle, l'humanisme de la Renaissance... Tout au long du XV° siècle, la vitalité

des cités marchandes italiennes permet aux grands négociants

et banquiers de concurrencer politiquement et socialement le

pouvoir de la noblesse. C'est ainsi que la famille bourgeoise

des Médicis parvient à dominer Florence.

Autodidactes ou formés dans des ateliers qui pour la première

fois échappent à l'emprise de l'Église, des peintres

comme Boticelli ou Léonard de Vinci,

des sculpteurs comme Donatello (qui réintroduit le nu

dans l'art occidental), des architectes comme Alberti ou Bramante

inventent un Beau idéal, auquel prennent part Dieu, l'esthétique,

avec le modèle de l'Antiquité, et les mathématiques,

avec le respect de la perspective et des proportions.

Dans le même temps où les artistes signent leurs

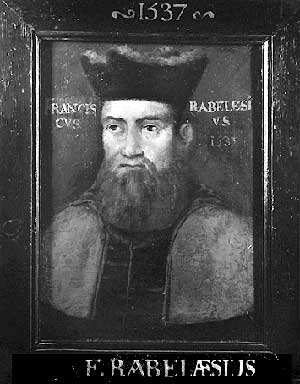

œuvres et sortent de l'anonymat de l'atelier, des écrivains

humanistes comme Érasme, puis Rabelais célèbrent

la dignité de l'homme, placé au centre de l'univers

: par la connaissance, l'étude des textes antiques (l'Occident

redécouvre alors le grec) que l'imprimerie permet de multiplier,

le recours à la raison, l'homme peut échapper aux

superstitions et à l'obscurantisme, surmonter intolérance

et conflits guerriers.

François Ier, un mécène de la Renaissance Dans le royaume de France, François

ler (1515-1547) encourage la Renaissance, avec sa sœur

Marguerite de Navarre : il s'entoure d'artistes italiens comme

Léonard de Vinci, confie au Rosso la décoration

du château de Fontainebleau, favorise l'éclosion

d'un art renaissant français dans l'édification

des châteaux de la Loire (Chenonceaux, Chambord), des Tuileries à Paris (Philibert Delorme, Jean

Bullant) ou la reconstruction du palais royal du Louvre (Pierre

Lescot).

En outre, François ler fonde le

Collège des lecteurs royaux, ancêtre du Collège

de France, où de grands savants humanistes enseignent

la philologie, le grec, l'hébreu, les sciences. |

|

|