|

|

C)

La christianisation d'une société soumise à l'Église

Soutien essentiel de la monarchie (depuis Clovis), l'Église

catholique essaie d'imposer ses propres normes et ses propres

hiérarchies à une société féodale

violente et guerrière. D'abord en se rendant indépendante

des rois, des princes et des seigneurs. C'est l'objectif de la

Réforme Grégorienne (du nom du pape Grégoire

VII, XI° s.) qui arrache aux grands laïques les nominations

ecclésiastiques. Ainsi, l'évêque est-il élu

par les chanoines du chapitre cathédral.

Peu

à peu, l'Église parvient à "moraliser"

les comportements sociaux des grands, notamment en imposant la

monogamie et le mariage non consanguin, avec le consentement

des deux époux, en disposant de l'arme de l'excommunication

(le Capétien Philippe ler, à la fin du XI°,

est excommunié trois fois pour avoir voulu épouser

sa maîtresse et légitimer ses enfants bâtards).

L'Église tente aussi de discipliner la violence des puissants,

en décidant, aux alentours de l'an mil, "la paix

de Dieu" (qui protège certains lieux d'asile comme

les églises et certaines catégories sociales comme

les paysans, les clercs, les marchands, les pèlerins,

les veuves - Serment de paix à Beauvais - 1023) et "la

trêve de Dieu" (qui interdit la guerre pendant des

temps religieux forts comme Pâques, et du vendredi au dimanche).

|

| Bénédiction des

armes par l'évêque avant la bataille |

Les croisades sont enfin le moyen de détourner la violence

des guerriers contre l'infidèle, contre le "Mahométan" (loin en

Palestine), en échange d'une promesse papale d'indulgence (la mort en Terre Sainte vaut

absolution des péchés). Mais ces croisades peuvent également

susciter l'enthousiasme des foules. Ainsi, même des enfants se jettent sur

les routes dans l'espoir de libérer Jérusalem, aux mains des Musulmans

depuis 638. En 1212, des troupes d'enfants et d'adolescents, venus surtout

du nord-est de la France, des Flandres et de la vallée du Rhin se dirigent

vers les ports méditerranéens. Beaucoup meurent en chemin, les autres

seront vendus comme esclaves ou périront noyés.

Malgré les menaces d'excommunication, l'Église a fort à faire pour faire respecter ses propres

valeurs, qui se diffusent néanmoins par le biais de ses

institutions : exemples du monachisme, des monastères ruraux (avec la

remise à l'honneur de la prière, comme à

Cluny, de la pauvreté et du travail, comme chez les Chartreux,

près de Grenoble), pèlerinages auprès des

reliquaires, hôpitaux (hôtels-Dieu), écoles...

|

|

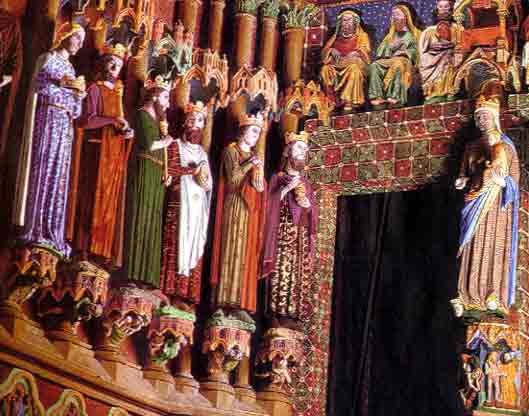

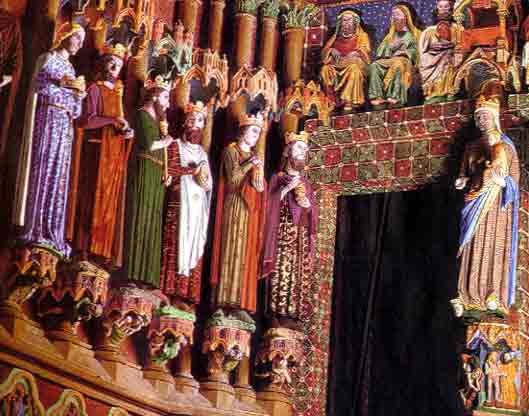

| La

cathédrale d'Amiens "mise en lumière" pour retrouver la polychromie

d'origine. L'intérieur et l'extérieur des cathédrales gothiques

étaient peints, en particulier les piliers et les statues. Les

vives couleurs avaient un impact certain sur le petit peuple qui

vivait dans des vêtements gris. |

Cette christianisation en profondeur de toute une société

s'opère enfin dans l'existence quotidienne : calendrier

chrétien dont les fêtes (Pâques, Noël

... ) et les saints rythment la vie de la paroisse, dont le curé

enregistre l'état civil et assure soin des âmes

et éducation de tous, où même les analphabètes

lisent sur le tympan, les sculptures, les fresques et les vitraux

des églises romanes et gothiques scènes des Évangiles et Jugement Dernier.

Des distributions collectives d'aumônes, par des monastères, des

maisons-Dieu (pour les malades et les pèlerins) peuvent concerner plusieurs

milliers de pauvres - cette tradition traversant tout l'époque

moderne.

| Dates |

Fêtes religieuses |

Nature de l'aumône |

| 1er

novembre |

Toussaint |

Pain |

| 25

décembre |

Noël |

Pain |

| 6

janvier |

Épiphanie |

Pain |

| 22

janvier |

St

Vincent |

Pain |

| Février |

Lundi

gras |

Lard

(cochon) |

| Mars

ou avril |

Pâques |

Pain |

| Mai

ou juin |

Pentecôte |

Pain |

|

Tableau

tiré de la thèse de Pascal Hérault, Assister et soigner en

Haut-Poitou sous l'Ancien Régime : la maison-Dieu de Montmorillon du

début des guerres de religion à la Révolution, 1996. L'auteur

précise que ces aumônes générales commencent dès le XIV°

siècle. |

|

A Montmorillon, les aumônes

sont distribuées dans le cimetière. A l'abri de l'église

paroissiale, le cimetière est un très important lieu de

sociabilité. Souvent bien communautaire, c'est un lieu de passage -

jusqu'à leur clôture en 1695 -, et de réunion. On y joue, parfois

au jeu de paume, on y danse, on y tient le marché... Verdoyant,

l'herbe y pousse, affermée aux paysans, mais aussi les arbres, les

fruitiers... Traditions qui là aussi dureront jusqu'au début du

XVIII° siècle, malgré l'édit de Louis XIV...

|

|